Installer un ascenseur chez un particulier transforme la maison et améliore le confort de vie. Ce type de projet demande rigueur, savoir-faire et respect des normes. Chaque étape compte, du diagnostic structurel à la mise en service. Les travaux de gros œuvre sont le socle de la réussite. Ils garantissent la stabilité, la sécurité et la durabilité de l’installation. Un ascenseur bien intégré valorise le logement et facilite l’accès aux étages. De plus, il offre une véritable solution d’accessibilité PMR, tout en ajoutant une touche de modernité. Pourtant, les contraintes techniques sont nombreuses : structure, gaine, fosse, autorisations. Chaque détail influe sur le résultat final. C’est pourquoi confier ce chantier à des professionnels expérimentés reste essentiel. Leur expertise évite les erreurs coûteuses et assure une installation fiable, conforme et esthétique.

Les travaux essentiels à faire

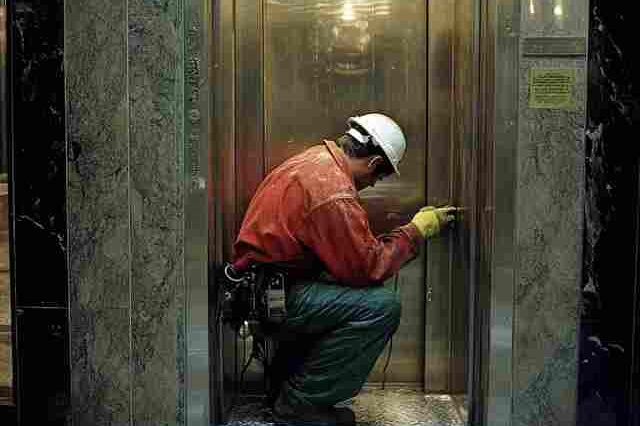

Installer un ascenseur chez un particulier demande une préparation rigoureuse et des travaux de structure précis. Ces opérations lourdes nécessitent des compétences techniques solides, car chaque étape influence la stabilité de l’ensemble. Le gros œuvre conditionne la réussite du projet, tant sur le plan mécanique qu’esthétique. Pour bénéficier d’un accompagnement fiable et sécurisé, n’hésitez pas à contactez la main experte dans ce domaine afin de confier votre installation à des professionnels qualifiés.

Études structurelles et préparation du chantier

Avant tout début de chantier, une étude technique approfondie est réalisée. Un bureau d’études structure examine la solidité du bâtiment, la résistance des dalles et l’épaisseur des planchers. Ce diagnostic détermine les zones où il est possible de créer une trémie sans risquer de déséquilibrer la maison. Les spécialistes utilisent des outils modernes comme le scanner à béton, la modélisation 3D ou la thermographie infrarouge pour visualiser les contraintes internes.

Le relevé topographique vient ensuite. Il permet d’aligner les ouvertures sur plusieurs niveaux et de calculer les hauteurs exactes de chaque plancher. Parallèlement, le sondage géotechnique identifie la nature du sol. Dans certaines régions argileuses, une dalle de répartition renforcée est nécessaire pour supporter la charge de l’équipement.

Cette phase prépare aussi le cadre administratif. Une déclaration préalable suffit pour une installation intérieure, mais un permis de construire devient obligatoire dès qu’une façade est modifiée. Les documents à fournir incluent un plan de coupe, une description des matériaux et une simulation 3D de la structure.

Enfin, la logistique du chantier est planifiée avec soin. L’accès pour les engins de levage, le stockage des matériaux et la protection des zones de passage sont anticipés. Les équipes de maçons, électriciens et ascensoristes coordonnent leurs interventions. Ce travail préparatoire garantit un déroulement fluide et évite les retards coûteux.

Construction de la gaine et de la fosse d’ascenseur

La gaine constitue le cœur structurel du projet. Elle abrite la cabine, les rails et le moteur. Sa conception dépend du type d’ascenseur choisi : hydraulique, électrique à traction, ou modèle autoportant. Pour une maison individuelle, la hauteur standard varie entre 6 et 10 mètres.

Les dalles sont percées pour créer une trémie verticale parfaitement alignée. Chaque ouverture doit être renforcée par un cadre métallique ou une ceinture bétonnée afin de répartir les charges. Un simple décalage de 5 millimètres peut compromettre la fluidité du déplacement.

Au pied de la gaine, la fosse d’ascenseur est réalisée. Sa profondeur oscille entre 20 et 50 centimètres selon le système. Elle reçoit les ancrages du châssis et les dispositifs d’amortissement. Une étanchéité bitumineuse est appliquée, puis un drain périphérique évacue les eaux d’infiltration. Dans les zones humides, un bac en acier galvanisé peut renforcer la protection contre la corrosion.

Lorsque la structure existante est fragile, on ajoute des poutres IPN ou des poteaux HEB pour reprendre les efforts verticaux. Ces éléments métalliques s’intègrent discrètement derrière les doublages muraux. L’ensemble est ensuite scellé à la résine époxy pour assurer une adhérence parfaite.

Une fois la maçonnerie achevée, des tests de planéité et de verticalité sont effectués. Les écarts tolérés sont très faibles, souvent inférieurs à 3 millimètres par mètre. Ce contrôle garantit un guidage fluide de la cabine et évite les vibrations.

Alternatives structurelles et intégration architecturale

Quand la configuration du bâtiment empêche toute maçonnerie lourde, la structure autoportante s’impose. Ce pylône en acier ou en aluminium se fixe directement sur la dalle du rez-de-chaussée et s’élève sans mur porteur. Il peut être installé à l’intérieur ou en façade, selon la disposition des pièces.

Les modèles modernes sont fabriqués sur mesure. Certains intègrent des parois vitrées, un éclairage LED intégré et des finitions thermolaquées. Le choix des matériaux influe sur la durabilité et l’entretien :

- L’acier galvanisé offre une robustesse remarquable ;

- L’aluminium anodisé résiste à la corrosion ;

- Le verre trempé apporte luminosité et élégance.

Le tableau suivant résume les différences principales :

|

Type de gaine |

Matériau | Durée moyenne des travaux | Coût estimé | Entretien |

|

Maçonnée |

Béton armé / Parpaings | 3 à 5 semaines | 18 000 à 25 000 € |

Faible |

| Autoportante | Acier / Verre / Alu | 5 à 7 jours | 28 000 à 40 000 € |

Modéré |

Cette solution séduit les propriétaires cherchant un design contemporain. Elle limite la poussière et les nuisances sonores du gros œuvre. Surtout, elle s’intègre parfaitement dans des maisons déjà rénovées.

Normes, coûts et réglementation pour l’installation d’un ascenseur chez un particulier

Une fois la structure en place, il faut garantir la sécurité et la conformité. Les normes techniques encadrent chaque paramètre, des dimensions de la cabine aux systèmes électriques. De plus, les coûts varient selon la technologie, la hauteur et les finitions.

Les normes de sécurité et d’accessibilité

Les ascenseurs privatifs sont soumis aux règles européennes EN 81-20 et EN 81-50. Ces textes définissent la conception, la résistance mécanique et la sécurité des composants. Ils imposent des dispositifs anti-chute, un frein d’urgence et des portes verrouillables.

Pour les habitations accueillant des personnes à mobilité réduite, la norme EN 81-70 s’applique. Elle fixe les dimensions minimales suivantes :

- Cabine : 1,10 m × 1,40 m ;

- Largeur de porte : 0,90 m au minimum ;

- Zone de manœuvre dégagée de 1,50 m devant chaque entrée.

La norme EN 81-41, quant à elle, encadre les élévateurs verticaux PMR. Ces appareils sont limités à 3 mètres de course et doivent supporter 300 à 500 kg. Ils sont souvent installés dans les logements de plain-pied ou les petites résidences.

Les fabricants tels qu’Otis, Kone ou Schindler HomeLift délivrent un certificat CE de conformité. Ce document atteste du respect des exigences européennes. En France, la mise en service est validée par un organisme agréé après inspection. Cette vérification porte sur les circuits électriques, la gaine, les freins et la signalisation.

Démarches administratives et obligations locales

Avant tout travaux, les propriétaires doivent consulter le plan local d’urbanisme (PLU). Ce document précise les règles d’implantation, notamment la hauteur maximale autorisée ou les distances à respecter en limite de propriété.

Une déclaration préalable suffit pour un ascenseur intérieur, mais un permis de construire est obligatoire dès que l’installation touche la façade. En zone protégée, l’Architecte des Bâtiments de France peut imposer des contraintes esthétiques, comme la couleur du pylône ou la transparence du vitrage.

Après la pose, un contrôle de conformité est exigé. Cette inspection s’assure du bon fonctionnement du moteur, de la fiabilité des câbles et de la fermeture sécurisée des portes palières. Sans cette validation, l’ascenseur ne peut pas être utilisé légalement.

Les propriétaires doivent également souscrire un contrat d’entretien annuel. Celui-ci prévoit deux visites techniques par an et le remplacement préventif des pièces d’usure. Le coût moyen oscille entre 250 et 400 euros par an, selon le modèle.

Estimation des coûts et dispositifs d’aide

Le coût d’un ascenseur domestique dépend de la configuration du logement et des options choisies. En moyenne, il faut prévoir entre 18 000 et 35 000 euros pour un modèle standard sur deux étages. Ce tarif comprend la fourniture, la pose et le gros œuvre.

Les modèles haut de gamme avec structure vitrée ou portes automatiques peuvent atteindre 40 000 euros. Les versions hydrauliques restent plus chères à cause de leur vérin et de leur centrale d’huile. Toutefois, elles offrent une montée douce et silencieuse.

Les postes principaux du budget sont les suivants :

|

Poste de dépense |

Coût estimé | Part dans le total |

| Travaux de gros œuvre | 4 000 – 8 000 € |

25 % |

|

Fourniture de l’ascenseur |

10 000 – 20 000 € | 60 % |

| Finitions et raccordements | 3 000 – 5 000 € |

15 % |

Plusieurs aides financières existent pour alléger la facture :

- MaPrimeAdapt’ : jusqu’à 50 % du montant total pour l’adaptation du logement ;

- Aides de l’ANAH : plafonnées à 20 000 euros pour les foyers modestes ;

- Crédit d’impôt autonomie : 25 % des dépenses pour les travaux d’accessibilité ;

- TVA réduite à 5,5 % pour les habitations de plus de deux ans.

Les collectivités locales peuvent aussi accorder des subventions spécifiques. Certaines régions, comme les Hauts-de-France ou l’Occitanie, soutiennent les projets destinés à améliorer l’accessibilité PMR dans les maisons individuelles.

Enfin, plusieurs fabricants proposent des formules de financement échelonnées sur 24 à 60 mois. Ces offres facilitent l’investissement sans compromettre la qualité du matériel. Les propriétaires bénéficient ainsi d’un confort durable et conforme aux normes européennes.

Un investissement technique et durable

Faire installer un ascenseur particulier n’est pas qu’une question de confort. C’est une véritable décision patrimoniale. Ces travaux de gros œuvre transforment la structure de la maison, tout en augmentant sa valeur. Le respect des normes européennes et la qualité des matériaux garantissent la fiabilité de l’équipement. Chaque étape doit être confiée à un professionnel compétent, capable d’allier précision et sécurité. Car un ascenseur mal dimensionné ou mal ancré peut devenir une source de risques. En revanche, un projet bien conçu apporte sérénité et accessibilité au quotidien. Grâce aux aides disponibles et aux options de financement, cet aménagement devient plus accessible qu’on ne le pense. Finalement, l’ascenseur s’impose comme un investissement durable, utile et esthétique, pensé pour accompagner la maison dans le temps.

Arnaud |

Arnaud |  9 octobre 2025 |

9 octobre 2025 |